I liberali riconoscono così tanto valore alla libertà individuale perché credono che gli esseri umani siano dotati di libero arbitrio.

Attribuire agli esseri umani il libero arbitrio non si concilia con le ultime scoperte nell’ambito delle scienze biologiche.

Nel XVIII secolo Homo sapiens era una misteriosa scatola nera il cui funzionamento andava al di là della nostra comprensione.

Nel corso dell’ultimo secolo, aprendo la scatola nera di Homo sapiens, gli scienziati hanno scoperto che non contiene un’anima, né il libero arbitrio, né il “sé”, ma soltanto geni, ormoni e neuroni che obbediscono alle stesse leggi fisiche e chimiche che governano il resto della realtà.

Le decisioni raggiunte attraverso una reazione a catena di eventi biochimici, ciascuno determinato da un evento precedente, di certo non sono libere.

Scopriamo allora che questa parola sacra, “libertà”, proprio come “anima”, è un termine vuoto, privo di qualunque significato comprensibile. Il libero arbitrio esiste soltanto nelle favol e che ci siamo inventati noi esseri umani.

Quando si trovano di fronte a spiegazioni scientifiche come queste, le persone spesso le respingono, puntualizzando che loro si sentono libere e che agiscono in base ai propri desideri e alle proprie decisioni.

Osservando gli eventi neuronali, gli scienziati sono in grado di prevedere quale interruttore verrà premuto prima ancora che il soggetto lo faccia, e addirittura prima ancora che sia cosciente della propria intenzione.

La nostra fede nel libero arbitrio, infatti, deriva da una fallacia logica. Quando una reazione biochimica a catena mi fa desiderare di premere il pulsante destro, io sento di voler davvero premere il pulsante destro. Ed è così: voglio premerlo sul serio. Le persone, però, saltano a una conclusione sbagliata, e cioè che se io voglio premerlo, io scelgo di volerlo fare. Questo ovviamente è falso. Io non scelgo i miei desideri. Io mi limito a sentirli e ad agire di conseguenza.

La prossima volta che vi sovviene un pensiero, fermatevi e domandate a voi stessi: “Perché ho pensato questo particolare pensiero? Ho deciso un attimo fa di pensarlo e solo poi l’ho pensato? Oppure è nato da sé, senza alcuna istruzione o permesso da parte mia? Se sono davvero padrone dei miei pensieri e delle mie decisioni, posso decidere di non pensare assolutamente a niente per i prossimi sessanta secondi?” Provateci, e vedrete che cosa succede.

Esperimenti condotti su Homo sapiens indicano che, come i topi, anche gli uomini possono essere manipolati, e che stimolando le giuste aree del cervello è possibile generare o sopprimere anche emozioni complesse come l’amore, la rabbia, la paura e la depressione.

Le persone potrebbero decidere di manipolare i propri circuiti elettrici cerebrali. Per esempio, studiare e lavorare in maniera più produttiva, immergersi in giochi e passatempi, riuscire a concentrarsi su quello che interessa in un determinato momento.

Al giorno d’oggi, spesso non riusciamo a realizzare i nostri desideri più intensi e autentici a causa di distrazioni esterne. Con l’aiuto del casco che potenzia l’attenzione e di strumenti simili per concentrarvi su ciò che volete voi.

Negli ultimi decenni, tuttavia, le scienze biologiche sono giunte alla conclusione che questa storia è pura mitologia.

Il cervello dell’uomo è composto da due emisferi collegati tra loro da un grosso fascio di fibre chiamato corpo calloso. Ciascun emisfero controlla il lato opposto del corpo: l’emisfero destro controlla il lato sinistro del corpo, riceve informazioni dalla metà sinistra del campo visivo, è deputato a muovere il braccio e la gamba sinistri; e viceversa.

Tra i due emisferi esistono anche differenze emotive e cognitive. La maggior parte delle attività cognitive coinvolge entrambi gli emisferi.

A conclusioni simili sono giunti gli economisti comportamentali interessati a capire come le persone prendano decisioni economiche. Dalla maggior parte degli esperimenti emerge che non è mai un solo sé a fare queste scelte. Esse sono piuttosto il risultato di un tiro alla fune tra diverse entità interiori, spesso in conflitto tra loro.

Dentro ognuno di noi esistono almeno due diversi sé: il sé esperienziale e il sé narrante. Il sé esperienziale è la nostra coscienza “minuto per minuto”.

Il sé esperienziale, però, non ha memoria. Non racconta storie e di rado viene consultato quando si tratta di prendere decisioni importanti. Richiamare ricordi, raccontare storie e prendere decisioni cruciali sono prerogativa esclusiva di un’entità molto diversa: il sé narrante.

Il sé narrante è costantemente impegnato a tessere storie sul passato e fare progetti per il futuro.

Prende molte scorciatoie: non racconta proprio tutto, e di solito costruisce la trama usando solo i momenti clou e gli esiti finali. Riesamina le nostre esperienze con un paio di forbici affilate e un pennarello nero a punta spessa, censurando almeno alcuni momenti di orrore e memorizzando nell’archivio una storia a lieto fine. La maggior parte delle scelte importanti che facciamo nella vita — riguardo al partner, alla carriera, alla casa e alle ferie — è prerogativa del nostro sé narrante.

Ciò nonostante, la maggior parte di noi si identifica con il proprio sé narrante. Quando diciamo “Io”, intendiamo la storia che abbiamo nella testa, non il fiume in piena di esperienze che viviamo. Ci identifichiamo con quel sistema interiore che prende l’ingarbugliata matassa della vita e ne ricava un filo apparentemente logico e coerente. Non importa se la trama è piena di lacune e bugie, né che venga riscritta in continuazione, per cui la storia di oggi contraddice completamente quella di domani. L’importante è che noi conserviamo la sensazione di avere una sola, immutabile identità dal momento in cui nasciamo a quello in cui moriamo (e magari anche oltre). Questo genera la discutibile convinzione liberale in base alla quale io sono un individuo e possiedo una voce interiore chiara e coerente che dà senso all’intero universo.

Ognuno di noi possiede un sofisticato sistema che cestina la maggior parte delle nostre esperienze, ne conserva solo alcuni campioni scelti, li mescola con stralci di film che abbiamo visto, romanzi che abbiamo letto, discorsi che abbiamo sentito e sogni a occhi aperti che abbiamo assaporato, e da questo calderone ricava una storia apparentemente coerente che racconta chi sono, da dove vengo e dove vado. Questa storia mi dice che cosa amare, chi odiare e cosa fare della mia vita. Può persino indurmi a sacrificare la mia esistenza, se la trama lo richiede. Ciascuno di noi ha il suo genere: qualcuno vive una tragedia, altri sono i protagonisti di uno sceneggiato a sfondo religioso, alcuni affrontano la vita come in un film d’azione, e non pochi si comportano come in una commedia. Ma alla fin fine, queste sono tutte storie. Nient’altro che storie.

1. gli umani diventeranno sempre meno utili sia sotto il profilo economico che sotto quello militare, di conseguenza il sistema economico e politico cesserà di accordare loro così tanta importanza;

2. il sistema continuerà a considerare preziosi gli umani come collettività, ma non come singoli individui;

3. il sistema continuerà a considerare preziosi alcuni singoli individui, ma questi costituiranno una nuova élite di superuomini potenziati, non la massa della popolazione.

Anche in ambito economico l’abilità a tenere un martello o a premere un bottone sta diventando meno preziosa che in precedenza, circostanza che mette a rischio la critica alleanza tra liberalismo e capitalismo.

In passato c’erano molte cose che solo gli umani potevano fare. Ma adesso i robot e i computer ci stanno eguagliando e presto saranno in grado di fare meglio di noi in molti ambiti.

Gli uomini corrono il rischio di perdere il loro valore economico poiché l’intelligenza si sta separando dalla coscienza.

Fino a oggi un’intelligenza acuta è sempre andata di pari passo con una coscienza evoluta. Soltanto esseri consapevoli potevano portare a termine compiti che richiedevano notevoli capacità intellettive, come giocare a scacchi, guidare automobili, diagnosticare malattie o identificare terroristi. Ma oggi stiamo sviluppando nuovi tipi di intelligenza non cosciente che possono portare a termine tali compiti in modo assai più efficace degli umani, poiché tutti questi compiti sono basati sul riconoscimento di pattern.

Nel corso della storia il mercato del lavoro è stato suddiviso in tre ambiti principali: agricoltura, industria e servizi. Fino al 1800 circa la grande maggioranza degli individui lavorava in agricoltura e soltanto una piccola minoranza era occupata nell’industria e nei servizi. Durante la Rivoluzione industriale gli abitanti dei paesi sviluppati abbandonarono i campi e gli animali. La maggior parte cominciò a lavorare nell’industria, mentre un numero crescente di persone trovava lavoro nei servizi. Negli ultimi decenni i paesi sviluppati sono stati investiti da un’altra rivoluzione: dopo che il lavoro nelle fabbriche è evaporato, il settore dei servizi si è espanso. Nel 2010 solo il 2% degli americani lavorava nell’agricoltura e il 20% era occupato nell’industria, mentre il 78% era costituito da insegnanti, dottori, web designer e così via.

Dopo lo scoppio della Rivoluzione industriale, tra la gente si era diffusa la paura che la meccanizzazione potesse causare una disoccupazione di massa. In effetti questo non si è mai verificato, poiché quando le vecchie mansioni sono diventate obsolete è emerso il bisogno di nuove professioni, e c’era sempre qualcosa che gli umani erano in grado di svolgere in modo più efficace delle macchine.

Gli umani posseggono due generi di abilità fondamentali: di tipo fisico e di tipo cognitivo. Finché le macchine competono con gli umani su un mero piano fisico, esistono infiniti compiti cognitivi in cui questi ultimi possono riuscire meglio.

Tuttavia, che cosa accadrà quando gli algoritmi ci supereranno nell’abilità mnemonica, in quella analitica e nel riconoscimento di pattern? Con il passare del tempo diventa sempre più facile rimpiazzare gli umani con gli algoritmi informatici, non soltanto perché questi ultimi stanno diventando più intelligenti, ma anche perché gli umani si stanno convertendo a professionalità sempre più specializzate.

Nel XIX secolo la Rivoluzione industriale pose le condizioni per la formazione di un vasto proletariato urbano, e il socialismo si diffuse perché nessun altro sistema di valori riusciva a rispondere alle inedite esigenze, speranze e paure di questa nuova classe operaia. Alla fine il liberalismo ha sconfitto il socialismo soltanto adottando le parti migliori del programma socialista. Nel XXI secolo potremmo assistere alla creazione di una nuova massiccia classe di disoccupati: la gente deprivata di qualsiasi valore economico, politico e persino artistico, che non contribuisce in alcun modo alla prosperità, al potere e alla gloria della società. Questa “classe inutile” non sarà semplicemente disoccupata — sarà inoccupabile.

Nel settembre 2013 due ricercatori di Oxford, Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne, hanno pubblicato The Future of Employment, una ricerca che indagava la probabilità delle differenti professioni di essere prese in carico da algoritmi informatici entro i prossimi vent’anni.Il problema cruciale non è la creazione di nuovi posti di lavoro. Il problema cruciale è creare nuovi mestieri che gli umani riescano a fare meglio degli algoritmi.

Tradizionalmente, la vita si suddivideva in due tempi: il primo era dedicato all’apprendimento e il secondo consacrato al lavoro. Ben presto questo modello tradizionale diventerà gravemente obsoleto, e l’unico modo per gli uomini di rimanere in gioco sarà continuare ad apprendere nel corso delle loro vite, e reinventarsi costantemente. Molti, se non addirittura la maggioranza, non saranno capaci di stare al passo.

Una recente ricerca commissionata dalla nemesi di Google — Facebook — ha rilevato che già oggi l’algoritmo di Facebook è un giudice delle personalità e inclinazioni umane perfino migliore della propria cerchia di amici, genitori e consorti. La ricerca è stata condotta su 86.220 volontari che hanno un account Facebook e che hanno completato un questionario con una batteria di un centinaio di domande sulla personalità. L’algoritmo di Facebook ha previsto le risposte dei volontari sulla base dei controlli effettuati sui loro “Like” — pagine web, immagini e filmati che essi hanno taggato con il pulsante omonimo. Più Like sono a disposizione, più accurate risultano le previsioni.

Le previsioni dell’algoritmo sono state messe a confronto con quelle dei colleghi di lavoro, degli amici, dei membri della famiglia e dei consorti. In maniera stupefacente, l’algoritmo aveva bisogno di un insieme di soli dieci Like per battere le previsioni dei colleghi di lavoro. Aveva bisogno di settanta Like per superare i risultati forniti dagli amici, centocinquanta Like per fare meglio dei membri familiari e trecento Like per sconfiggere i coniugi. In altri termini, se avete cliccato trecento Like sul vostro account Facebook, l’algoritmo di Facebook può predire le vostre opinioni e desideri meglio di quanto possano fare vostro marito o vostra moglie!

La ricerca si conclude con questa previsione: “gli individui potrebbero abbandonare i propri giudizi psicologici e affidarsi a computer quando devono affrontare decisioni importanti relative alla loro vita, come scegliere in che modo trascorrere il tempo, i percorsi di carriera, o perfino i partner di una storia romantica. È possibile che tali decisioni guidate dai dati miglioreranno la vita delle persone”.

Le persone di solito comparano sé stesse con i loro contemporanei più fortunati piuttosto che con i loro sventurati predecessori.

Nonostante tutte le rivoluzioni mediche non possiamo essere assolutamente sicuri che nel 2070 i poveri potranno effettivamente godere di un’assistenza sanitaria migliore di quella attuale, poiché lo stato e le élite potrebbero essere meno interessati a fornire ai poveri questa forma di assistenza sociale. Nel XX secolo le masse hanno beneficiato dei progressi della medicina poiché questo secolo è stato l’epoca delle masse. Gli eserciti del XX secolo avevano bisogno di milioni di soldati in salute, e le economie avevano bisogno di milioni di operai in salute. Di conseguenza gli stati istituivano servizi atti a garantire la salute pubblica, per assicurarsi che ciascuno stesse bene e fosse in forma.

Ma l’epoca delle masse potrebbe essere giunta al capolinea e con essa l’epoca della medicina di massa: quando i soldati e gli operai umani cederanno il passo agli algoritmi, alcune élite potrebbero concludere che non c’è ragione di fornire migliori livelli di assistenza sanitaria, o persino standard, alle masse di inutili persone povere, ed è molto più ragionevole concentrarsi sul potenziamento di un drappello di superuomini.

I grandiosi progetti umani del XX secolo — sconfiggere la fame, le epidemie e la guerra — si prefiggevano l’obiettivo di salvaguardare una norma universale di agiatezza, salute e pace per ciascuno senza eccezione. Anche i nuovi progetti del XXI secolo — ottenere l’immortalità, la felicità eterna e uno status divino –sperano di servire all’intero genere umano. D’altro canto, poiché questi progetti puntano al superamento anziché al raggiungimento di una condizione standard, potranno piuttosto creare una nuova casta di superuomini che potrebbe disfarsi delle sue radici liberali e trattare i normali uomini non meglio di come gli europei del XIX secolo trattavano gli africani.

Se le scoperte scientifiche e gli sviluppi tecnologici divideranno l’umanità in una massa di uomini inutili e in una piccola élite di superuomini potenziati, o se l’autorità sarà trasferita dagli esseri umani agli algoritmi dotati di un’intelligenza superiore, allora il liberalismo collasserà. Quali nuove religioni o ideologie potranno riempire il risultante vuoto e guidare la conseguente evoluzione dei nostri divini discendenti?

Queste nuove tecno-religioni possono essere divise in due grandi gruppi: il tecno-umanesimo e la religione dei dati (o datismo).

Il tecnoumanesimo concepisce ancora gli esseri umani come il vertice del creato e si riallaccia a molti dei valori umanistici tradizionali.

Dovremmo utilizzare la tecnologia al fine di creare Homo Deus, un modello di umano molto superiore. Homo Deus conserverà alcune caratteristiche umane essenziali, ma potrà anche contare su abilità fisiche e mentali avanzate, che gli permetteranno di tenere testa anche ai più sofisticati algoritmi privi di coscienza. Dal momento che l’intelligenza si sta dissociando dalla coscienza, e che l’intelligenza priva di coscienza si sviluppa a una velocità vertiginosa, gli esseri umani devono aggiornare attivamente le loro menti se vogliono rimanere della partita.

Le ristrutturazioni mentali della prima Rivoluzione cognitiva guadagnarono ai Sapiens l’accesso al regno dell’intersoggettivo e fecero di loro i dominatori del pianeta; una seconda Rivoluzione cognitiva potrebbe garantire a Homo Deus l’accesso a domini inimmaginabili, incoronandolo signore della galassia.

Come tutte le sette umaniste, anch’esso sacralizza la volontà dell’uomo e la considera il chiodo a cui è appeso l’intero universo. Prevede che siano i nostri desideri a scegliere quali abilità mentali sviluppare, e quindi a determinare la forma delle menti future. Ma che cosa succederà una volta che il progresso tecnologico avrà reso possibile rimodellare e manipolare persino quegli stessi desideri? Il progresso tecnologico non vuole che prestiamo ascolto alle nostre voci interiori: vuole controllarle. Una volta compreso il sistema biochimico che produce tali voci, possiamo giocare con gli interruttori, alzare il volume da una parte e abbassarlo dall’altra, e rendere l’esistenza molto più facile e comoda.

Il tecno-umanesimo si trova, qui, di fronte a un dilemma senza soluzione. Considera la volontà umana il bene più importante dell’universo, e quindi spinge l’umanità a sviluppare tecnologie che possano controllare e ridisegnare questa stessa volontà.

Prevede che gli algoritmi computerizzati alla fine decifreranno e supereranno le prestazioni degli algoritmi biochimici.

Il datismo inverte la tradizionale piramide nel processo dell’apprendimento. Fino a questo momento, i dati sono stati concepiti soltanto come il primo passo nella lunga catena dell’attività intellettuale. Si supponeva che gli uomini distillassero dai dati le informazioni, dalle informazioni la conoscenza e dalla conoscenza la saggezza. I datisti credono che gli umani non siano più in grado di gestire gli immensi flussi di dati, perciò non possono distillare da questi le informazioni, per non parlare di elaborare la conoscenza o tesaurizzare la saggezza. Inoltre il lavoro di elaborazione dei dati dovrebbe essere affidato agli algoritmi digitali, le cui capacità eccedono di gran lunga quelle del cervello umano. In pratica, questo significa che i datisti sono scettici riguardo alla conoscenza e alla saggezza umane, e preferiscono riporre la loro fiducia nei Big Data e negli algoritmi computerizzati.

Il datismo è profondamente radicato nelle sue due discipline madri: l’informatica e la biologia. Delle due la biologia è la più importante.

Non solo gli organismi individuali oggi sono concepiti come sistemi di elaborazione dei dati, ma anche intere società come gli alveari, le colonie di batteri, le foreste e le città. Con sempre maggiore frequenza gli economisti interpretano l’economia anche come un sistema di elaborazione dei dati.

In base a questa concezione, il libero mercato del capitalismo e il comunismo controllato dallo stato non sono ideologie, sistemi etici o istituzioni politiche in competizione. Si tratta, nella sua essenza, della competizione tra sistemi di elaborazione dati.

Questo implica che se nel XXI secolo le condizioni dell’elaborazione dei dati cambieranno ancora, la democrazia potrebbe andare incontro al declino e perfino scomparire. Al crescere del volume dei dati e della velocità con cui si diffondono, venerabili istituzioni come le elezioni, i partiti politici e i parlamenti potrebbero diventare obsolete — non perché esse non si ispirino a principi etici, ma perché non elaborano i dati in maniera abbastanza efficiente. Queste istituzioni si sono evolute in un’epoca in cui la politica si evolveva più in fretta della tecnologia.

È probabile che nei prossimi decenni assisteremo ad altre rivoluzioni tipo quella innescata da Internet, in cui la tecnologia si trova in vantaggio rispetto alla politica. L’intelligenza artificiale e la biotecnologia potrebbero presto ristrutturare le nostre società ed economie.

Tuttavia, i vuoti di potere di rado durano a lungo. Se nel XXI secolo le strutture politiche tradizionali non sono più in grado di elaborare i dati abbastanza velocemente da produrre visioni dotate di un ampio orizzonte, allora nuove e più efficienti strutture evolveranno al loro posto. Queste nuove strutture potranno essere molto differenti da qualsiasi precedente istituzione politica, sia democratica sia autoritaria. Resta solo da capire chi costruirà e controllerà queste strutture.

La prima fase è iniziata con la Rivoluzione cognitiva, che ha reso possibile mettere in connessione ampi gruppi di Sapiens in un’unica rete di elaborazione dati. Questa innovazione ha dato ai Sapiens un cruciale vantaggio su tutte le altre specie umane e animali.

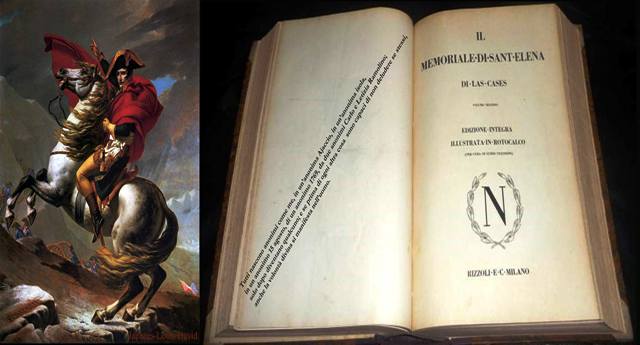

La seconda fase prese le mosse con la Rivoluzione agricola e continuò sino all’invenzione della scrittura e del denaro avvenuta circa 5000 anni fa. L’agricoltura accelerò la crescita demografica, cosicché il numero dei processori umani ebbe un’impennata. Contemporaneamente, l’agricoltura permise a molti gruppi più numerosi di vivere insieme vicini gli uni agli altri, dando vita in tal modo a dense reti locali.

La terza fase decollò con l’invenzione della scrittura e del denaro circa 5000 anni fa e durò fino all’inizio della Rivoluzione scientifica. Grazie alla scrittura e al denaro Gruppi di uomini si univano e si mescolavano per dare vita a città e regni. Anche i legami politici e commerciali tra diverse città e regni si rafforzarono.

La quarta e ultima fase della storia, che cominciò intorno al 1492.

Quindi, nel corso degli ultimi 70.000 anni, il genere umano si è diffuso sul pianeta, poi si è separato in gruppi distinti e alla fine si è nuovamente rifuso. Tuttavia il processo di unificazione non ci ha riportati all’inizio. Quando i diversi gruppi umani si sono fusi nell’attuale villaggio globale, ciascuno ha portato con sé la propria eredità di pensieri, strumenti e comportamenti, che è stata raccolta e sviluppata nel corso della sua storia.

Ancora nessun commento